Lefranc en una isla perdida

Archivado en: Cuaderno de lecturas, Jacques Martin, Lefranc, El objetivo

Desde que hace algún tiempo, no recuerdo dónde ni el nombre de su autor, leí por encima unos párrafos referidos a las influencias de los 39 escalones (1935), mi favorita de las cintas del Hitchcock inglés, en las viñetas de La isla negra (1937), la aventura escocesa de Tintín, tiendo a buscar similitudes entre los nuevos cómics que voy leyendo y las películas que recuerdo. Es una forma de abundar en mi teoría de que el cine tiene mucho más que ver con el cómic que con el teatro. Y no sólo porque los célebres storyboards, en los que el mago del suspense dibujaba todas sus secuencias con anterioridad a su filmación, fueran auténticos tebeos. Hay una concomitancia superior: ambos medios articulan la narración en planos. ¿Acaso no son planos las viñetas? A fe mía que sí. La única diferencia es que las viñetas carecen de movimiento. Pero sus encuadres, son igual que los de los planos cinematográficos.

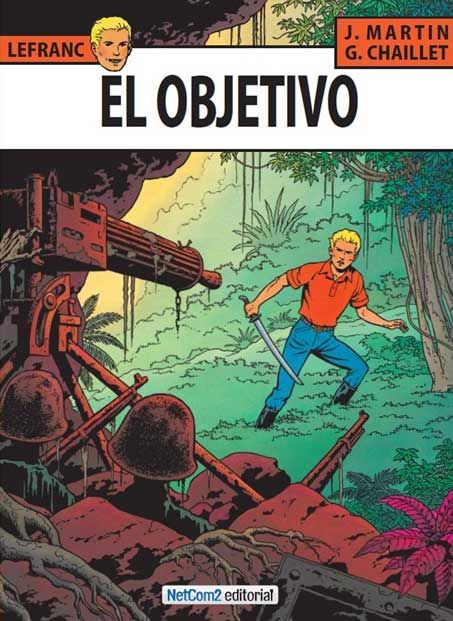

Dentro de esta dinámica, las viñetas de El objetivo (1989), la entrega decimoprimera de Lefranc, plásticamente, me han recordado algunos planos de Infierno en el Pacífico (John Boorman, 1968). Pero la situación, perfectamente sintetizada en la portada -las ruinas de un nido de ametralladoras japonés, con los esqueletos de sus dos servidores, en primer término y casi en escorzo; en el segundo, Lefranc, empuñando un sable y sorprendido por el macabro descubrimiento- me ha hecho evocar La saga de Anatahan (Josef von Sternberg, 1953), y el resto de esas películas que versan sobre el último soldado japonés, perdido en una isla del Pacífico, veinte años después del fin de la guerra.

En cuanto al álbum propiamente dicho, debo confesar que El objetivo es el que menos me ha satisfecho de este pequeño festín de lecturas del gran Jacques Martin, que estoy celebrando en los últimos meses, merced a los fondos -alabados sean- de la red de Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid.

No quiero decir, naturalmente, que el álbum sea malo. Antes que nada, soy un admirador incondicional de toda la obra de Martin y esta undécima entrega, al estar aún dibujada por Gilles Chaillet, casi puede considerarse de las canónicas. Chaillet se desempeñó como el dibujante de Lefranc entre Las puertas del infierno (1978) y El vuelo del Spirit (1998). Por esos veinte años dibujando al "Alix crecido" -como alguien con mucho acierto llamó a Lefranc-, me atreveré a decir que la impronta de Chaillet ha sido determinante en la imagen de un personaje que ha sido dibujado, entre otros, por dos de los grandes maestros de la bande dessinée: Bob de Moor -La guarida del lobo (1970)- y el propio Jacques Martin -La gran amenaza (1953)-. Lo que yo acuso es algo deslavazado, no acabo de comprender qué es.

Suiza es uno de los escenarios más habituales de la serie. En esta aventura, lleva a Lefranc a Lausana una entrevista al bailarín retirado Igor Lipsky. Intuyo en este personaje un trasunto de Nijinsky, que tiene entre las ociosas de su pequeño séquito a una tal Olga Ritter-Borg. El "Borg" del apellido de la dama es más que suficiente para que intuyamos que en ella se va a encontrar el origen del mal.

Efectivamente, un casual quiere que nuestro periodista descubra unos documentos que le dan a entender que una gran empresa se está deshaciendo ilegalmente de unos residuos radioactivos. Al punto, Lefranc descubre un posible reportaje más interesante que la entrevista que le ha llevado a Lausana y vuela hacia Quebec. Es entonces cuando, en algunos elementos arquitectónicos del centro histórico de la ciudad -dibujados por Chaillet con la maestría que le caracteriza-, la decimoprimera aventura de Lefranc me recuerda a Yo confieso (1953), la cinta de Hitchcock también ambientada en Quebec. Hasta ahí todo me parece dentro de la tónica general de la serie en su tramo canónico: la denuncia de una de las preocupaciones del debate de la época -los residuos atómicos- ambientada en unos escenarios francófonos.

Lo que me desconcierta, después de venir de Suiza y Canadá, es ver a Lefranc en una isla del Pacífico abandonada. Tanto lo está que, en unos días, va a ser el objetivo en la prueba de un nuevo misil. Le ha llevado a tan recóndito lugar la venganza de Borg por volverse a cruzar en su camino. Pues, una vez más, Borg es el responsable de la nueva amenaza mundial. La faz que muestra en esta ocasión el archienemigo de nuestro héroe es la más perversa. Este Borg no es ese que, de pronto, inesperadamente, se convierte en un aliado de Lefranc frente a un enemigo común. Por ejemplo, en El apocalipsis (1987). Este Borg es el malote de verdad. Ahora bien, incluso así conserva algo de su caballerosidad al dotar a Lefranc, antes de abandonarle a su suerte, de algunos utensilios para sobrevivir en los días que faltan para que la isla se convierta en el objetivo del misil experimental -como lo fue en su momento el atolón Bikini para las pruebas nucleares estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial- e, incluso, si puede, intentar escapar.

Ya se encamina hacia su objetivo una flota del Tío Sam cuando Lipsky, precisamente, consigue dar la alarma sobre el peligro que corre allí nuestro héroe. Finalmente, el bailarín muere durante su última actuación.

Al principio de mis lecturas sistemáticas de Jacques Martín, me llamaban la atención sus desnudos ocasionales y sus alusiones a la sexualidad, algo en verdad inusitado en Hergé y en sus discípulos. La muerte ahora de Lipsky -unida, por ejemplo, a la de Renaud en La Cripta (1984)-, me lleva a pensar que La Parca está presente en las viñetas de Jacques Martin mucho más de lo que es habitual en la bande dessinée clásica. No sé, hay algo que me resulta deslavazado en esta entrega. Pero su lectura ha sido tan placentera como todas las demás.

Publicado el 26 de enero de 2023 a las 03:45.